letzte Änderung: 09.03.2025

Die Kohlscheider Siedlungsentwicklung

Einführung

Um die Entwicklung der Kohlscheider Kulturlandschaft zu untersuchen, lohnt sich der Blick auf die hier veröffentlichten historische Karten:

- Die Frieskarte des Heydener Ländchens von 1569

- Die Staedtlerkarte zum Wurmverlauf von 1660

- Die Grenzen der Herrschaften Schönau und Heyden auf der Tranchotkarte

- Die beiden Charta figurativa von Hopels von 1709 bzw. 1752

- Die Gemeindekarten von 1827 oder 1953

Und wer hier noch tiefer einsteigen will, findet unter den Quellen bei Heimatkunde weitere Hinweise auf nicht nur historische Karten.

Überblick

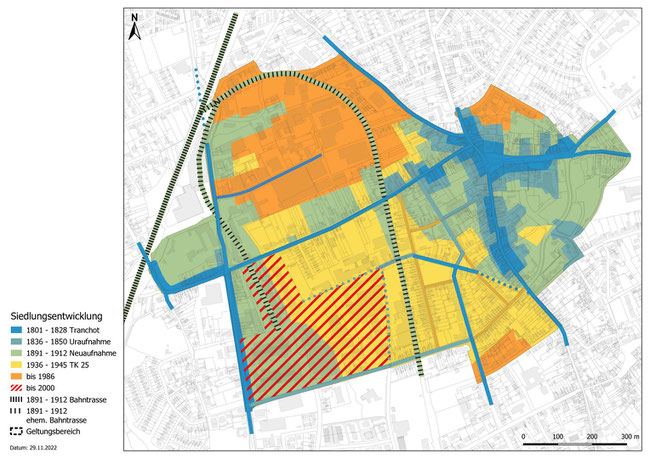

Die Karte von 2023 zeigt die Entwicklung der Kohlscheider Bebauung im Zusammenhang. Das Zentrum der Bebauung liegt im alten Scheid, der Südstraße mit Markt bis Langenberg.

Leider fehlt ein vergleichbarer Überblick für das gesamte Gemeindegebiet Kohlscheids.

Die Eigenart Kohlscheids

Der Aachener Kessel regt von seiner Form her ein organisches Wachsen, quasi in Jahresringen an. Kohlscheid liegt jedoch auf einem langgestreckten Höhenrücken im Norden der alten Kaiserstadt.

Diese „Gratlage" zwischen Wurm und Amstelbachtal bedeutete - und bedeutet - für den Kohlscheider Raum besondere siedlerische Schwierigkeiten, da eine hangfreie Bebauung nur auf einer recht

schmalen Nord-Süd-Achse möglich war. Entlang dieses Rückens häuften sich Einzelgehöfte, Weiler, Siedlungskerne ohne durchgehende Verbindung untereinander, Sie nennen sich in der Franzosenzeit

„Quartiers", in einer Regierungsverfügung werden sie schlicht preußische „Wohnplätze" genannt.

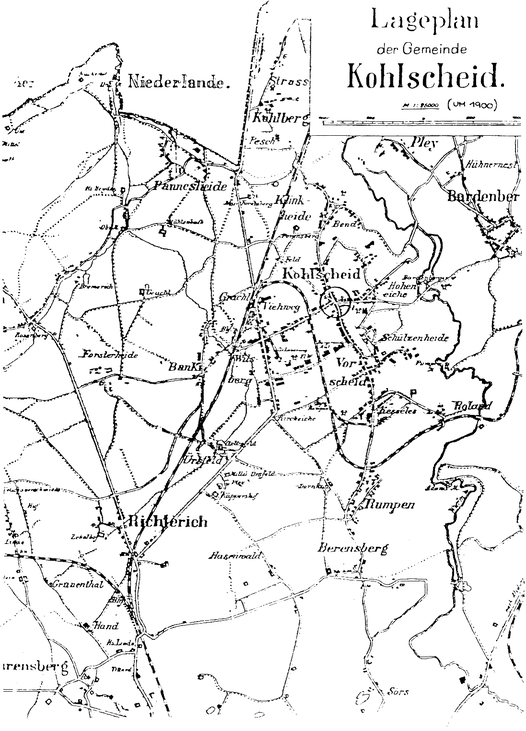

Lediglich „Scheidt", die heutige Ortsmitte an der Schnittstelle alter Kohlestraßen lässt erahnen, dass sich hier einmal ein „Zentrum" entwickeln könnte. Der Lageplan der Gemeinde Kohlscheid um

1900 zeigt deutlich, wie wenig geschlossen das Siedlungsgebiet ist.

Vier Phasen der Besiedelung

1.Siedlungsphase: 1800-1870

Kleine Einheiten, die scheinbar wahllos im Gebiet verstreut sind, gleichzeitig Entwicklung im Bergbau.

2. Siedlungsphase: 1870-1914

Großer Ausbau, wirtschaftlicher Aufschwung, sprunghafter Anstieg der Bevölkerungszahl:

a) Bis 1900 werden die vorhandenen Zellen nur unwesentlich erweitert, eine allmähliche Besiedlung entlang der Hauptstraße (Südstraße) zeichnet sich ab

b) Erst die 2. Hälfte dieser Siedlungsphase, d. h. die Zeit nach 1900, bringt eine schnelle Besiedlung entlang der Haupterschließungsachsen, gleichzeitg neue Querstraßen (z.B. Kaiserstraße) zwecks Anbindung EBV

3. Siedlungsphase: 1914-1945

Schwerpunkt in den Siedlungen, die entweder von der Deutschen Arbeitsfront oder vom EBV initiiert werden

4. Siedlungsphase: Neueste Zeit seit 1945

Die freien Innenbereiche, die zwischen den Haupterschließungsachsen liegen, werden gefüllt und bebaut, Verstädterungsprozess seit den 60er Jahren, seit 1972 Mittelstadt „Herzogenrath"

Alles nach:

Kaymer, Renate (1983/1984): Herzogenrath. Die Baugeschichte von Burg und Stadt mit den eingemeindeten Orten Kohlscheid und Merkstein. In: Heimatblätter des Kreises Aachen 39./40.